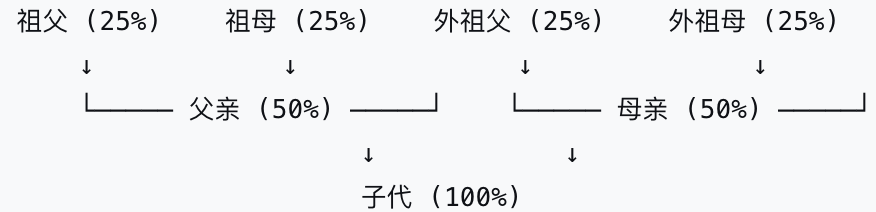

人类基因传递遵循与其他两性生殖动物相同的孟德尔定律,子代基因直接来源于父母双方,各约占 50%;父母基因则分别来自其各自的父母,即祖父母四人各约占 25%。子代基因组约 1/2 源自父亲,1/2 源自母亲;父亲的 1/2 基因组中,祖父、祖母各提供约 1/4,母亲的 1/2 基因组中,外祖父、外祖母各提供约 1/4。

因此,与所有两性繁殖的动物一样,人类基因传递需经过父母这一环节,不存在“跨代直达”现象,即孩子的一部分 DNA 不经过父亲或母亲的完整基因组,直接由祖父、祖母、外祖父或外祖母“原封不动”地传递给子代。下面将从“数量关系—传递规律—隔代像与不像的原因”三个层面进行阐述。

一、数量关系:祖父母各贡献约 25%,而非 50%

1. 父母各自向子代提供一半(22 条常染色体+1 条性染色体)的遗传物质。在父亲提供的 50% 基因中,一半来自爷爷,一半来自奶奶;母亲提供的 50% 基因中,一半来自外公,一半来自外婆。因此,孙辈与每位祖父母的平均基因重叠度为 25%,波动范围在 20% - 30% 之间。

3. 数学期望

- 常染色体:四位祖父母各约占25%。

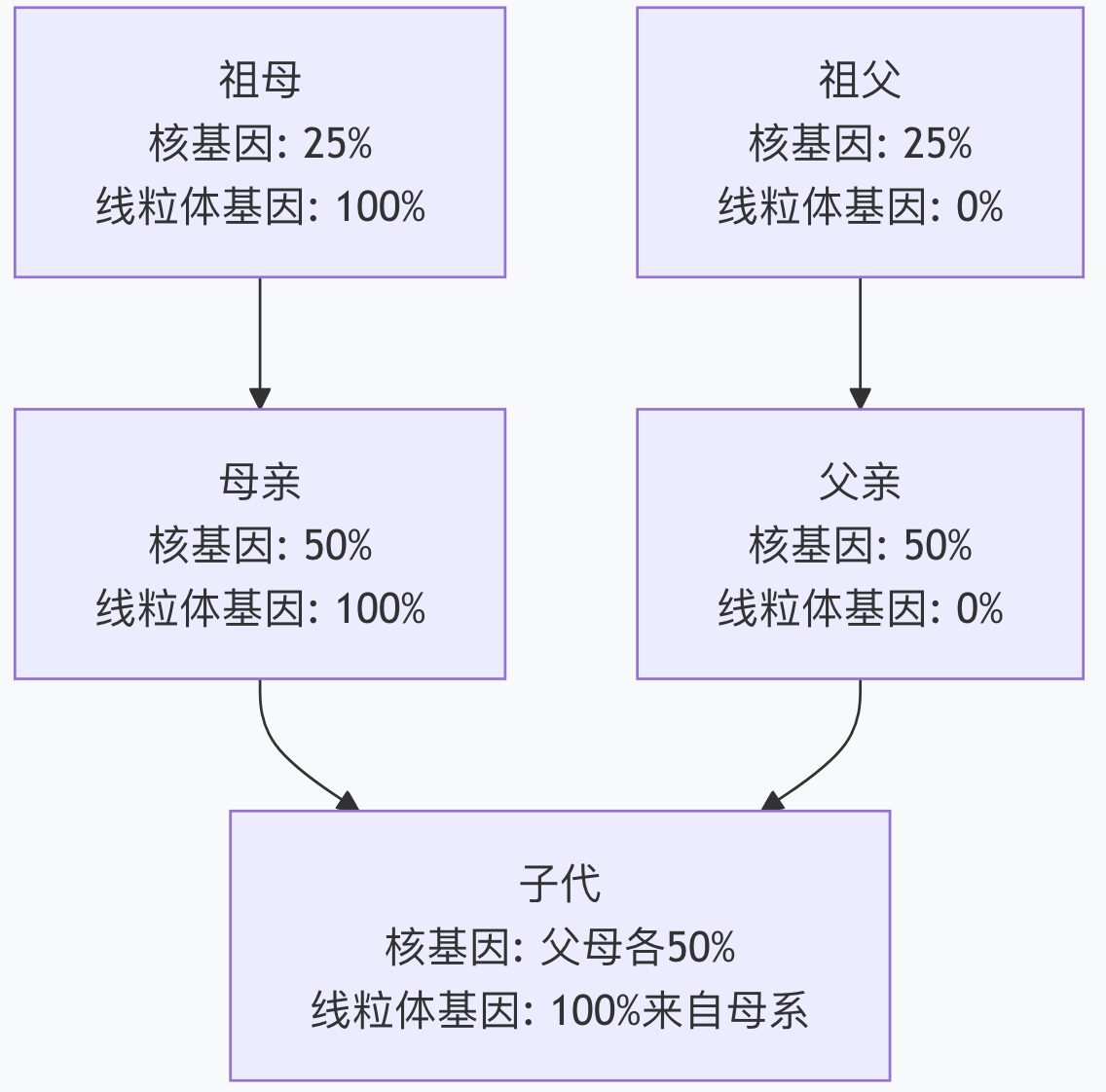

- 线粒体 DNA:仅来自母亲,即外祖母系占100%。

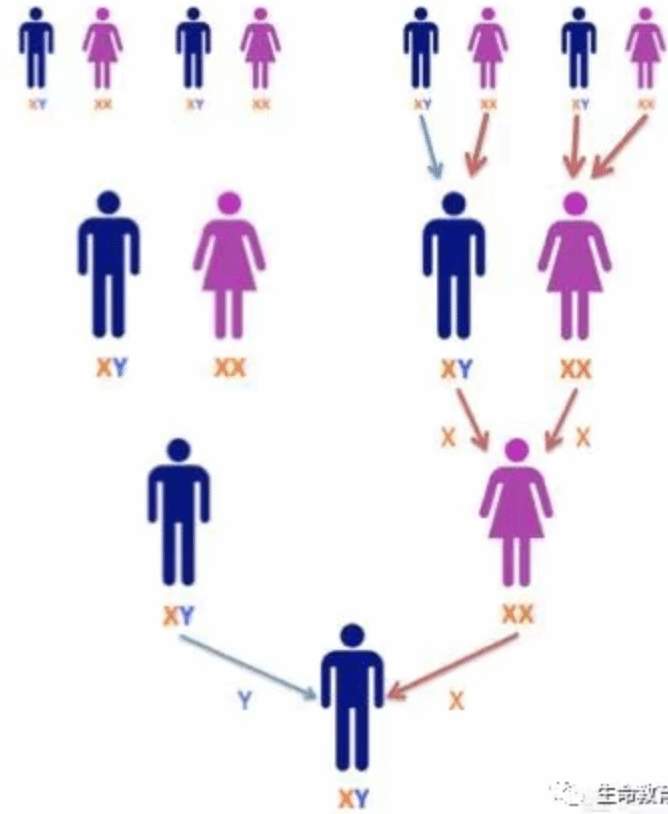

- Y 染色体:仅来自父亲,即祖父系占 100%(仅限男孩)。

二、传递规律:与人类相同的两性繁殖动物

所有进行“卵+精子”结合的动物(哺乳类、鸟类、爬行类、两栖类、鱼类及大部分无脊椎动物)均遵循“亲代各自减半→配子融合→子代恢复二倍体”的繁殖流程。因此,它们的子代基因同样遵循“父母各一半→祖父母各约四分之一”的规律,并非仅来自父母而跳过祖辈。

三、为何有的孩子会“像爷爷/外婆”而不像父母

(一)重组与显性

减数分裂时,染色体片段随机交叉互换,可能使某条染色体上“爷爷片段”的比例远高于25%。若该片段包含显性外貌基因,则表现出隔代相似性。它精准抓住了减数分裂交叉互换的随机性、基因显隐性与表型表达的核心关系,同时指出了 “染色体特殊路径” 提法的不科学性,纠正了 “片段比例高于 25% 才导致隔代相似” 的误区。

男孩的 Y 染色体几乎与祖父完全一致;女孩的 X 染色体有 50% 的概率与外祖母高度重叠,因此易出现“外孙像外公”“孙女像外婆”的现象。伴性遗传的隔代遗传现象并非由单一类型导致,需结合 X、Y 染色体的传递特点和基因显隐性来综合判断,X 伴性隐性遗传是最主要但非唯一的原因。X 伴性隐性遗传是隔代遗传的核心原因。存在其他可能导致隔代遗传的伴性遗传类型。隔代传递路径为:外祖父(XᵇY)→母亲(XᴮXᵇ)→外孙(XᵇY)。

(二)线粒体与表观遗传

线粒体 DNA、部分印记基因和甲基化模式也可能导致“母系隔代像”或“父系隔代像”。每个孩子与每位祖父母的平均基因重叠度为 25%,而非 50%。它精准指出了 “表观遗传仅体现在线粒体遗传中” 这一观点的局限性 —— 表观遗传是覆盖细胞核基因组和线粒体基因组的广泛调控机制,而非线粒体专属。表观遗传的核心是 “基因序列不变,但基因表达活性改变”,其调控范围远超出线粒体,细胞核基因组才是表观遗传作用的主要场所。

具体原因如下:

1. 所有进行卵 - 精子结合的动物(哺乳类、鸟类、爬行类、两栖类、鱼类及多数无脊椎动物)均经过“父母各一半”的基因传递环节,不存在“人类基因可跨代直达而动物只能来自父母”的差异。

2. “孩子像爷爷/外婆”的现象,是由于染色体重组的随机性、显性基因表达、性染色体特殊路径(Y 染色体几乎 100% 来自祖父;X 染色体可 50% 来自外祖母)以及线粒体 DNA 母系传递等因素,使某一条染色体片段比例远高于 25%,这并不违背孟德尔定律,也并非人类所特有。

3. “人类小孩像爷爷奶奶”是个体显性效应(“一个人身上,某个等位基因是显性,直接表现出来,让人一眼就看见”),而非人类特有的遗传机制。

4. 祖父母四人平均各传递约 25% 的基因,但由于重组、显性及性染色体差异,可能出现“某一代隔代特别像”的个体现象。

5. 若出现“与父母不像、却像祖辈”的情况,正是重组随机性、显性基因和性染色体路径共同作用的结果,并不违背孟德尔定律。

(来源:人体形态学教研室 责编:开赛尔·买买提明 主编:李皮所 审核:吾布力卡生木·吾司曼)